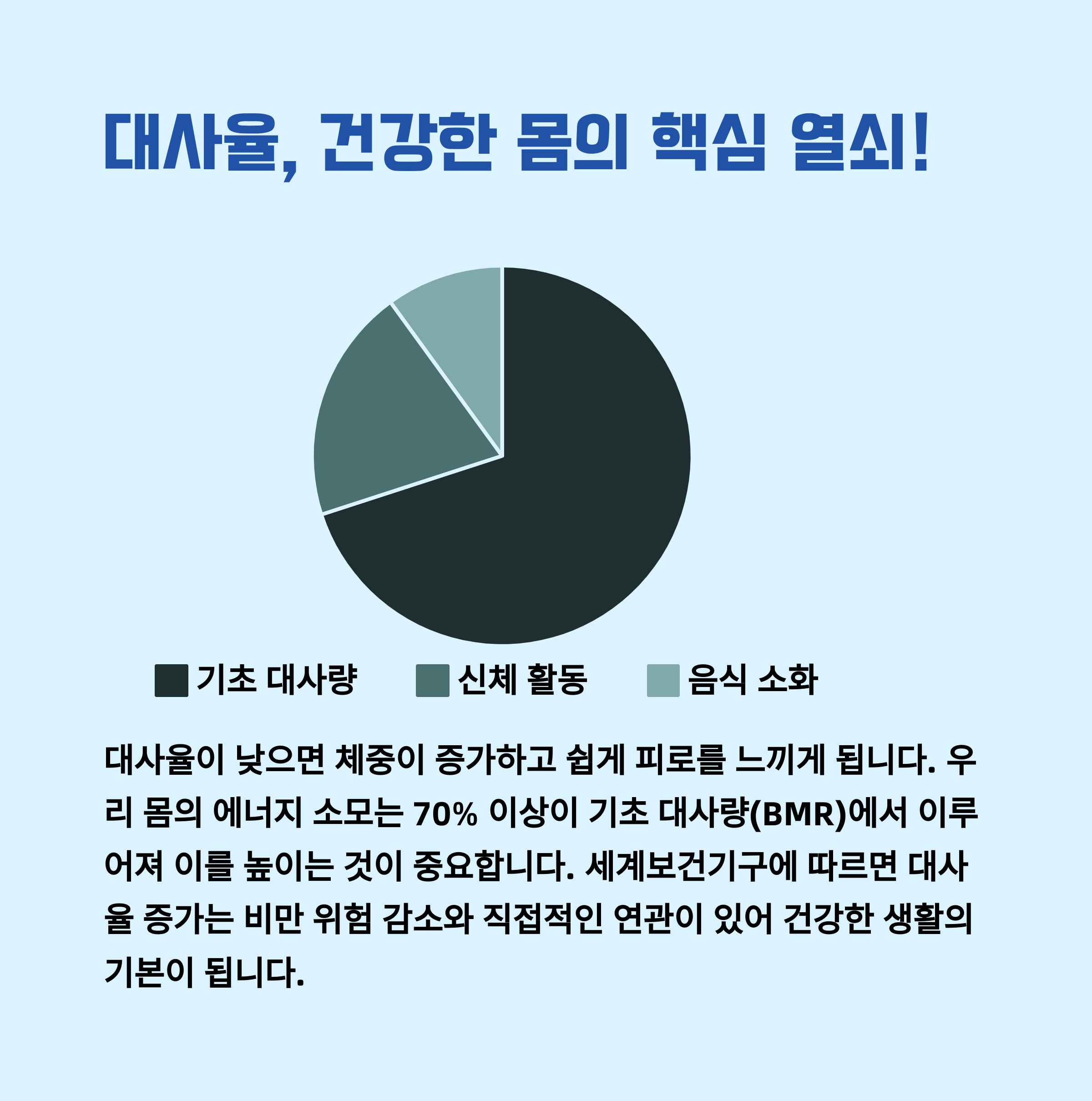

대사율이 중요한 이유, 체중과 에너지의 핵심

대사율이란 우리 몸이 에너지를 소비하는 속도를 의미합니다.

"대사율이 높을수록 쉽게 체중을 유지하고 활력을 느낄 수 있습니다."

반대로 대사율이 낮으면 쉽게 살이 찌고 피로를 느끼기 쉽습니다.

생활 속 작은 변화가 대사율을 좌우합니다.🔥

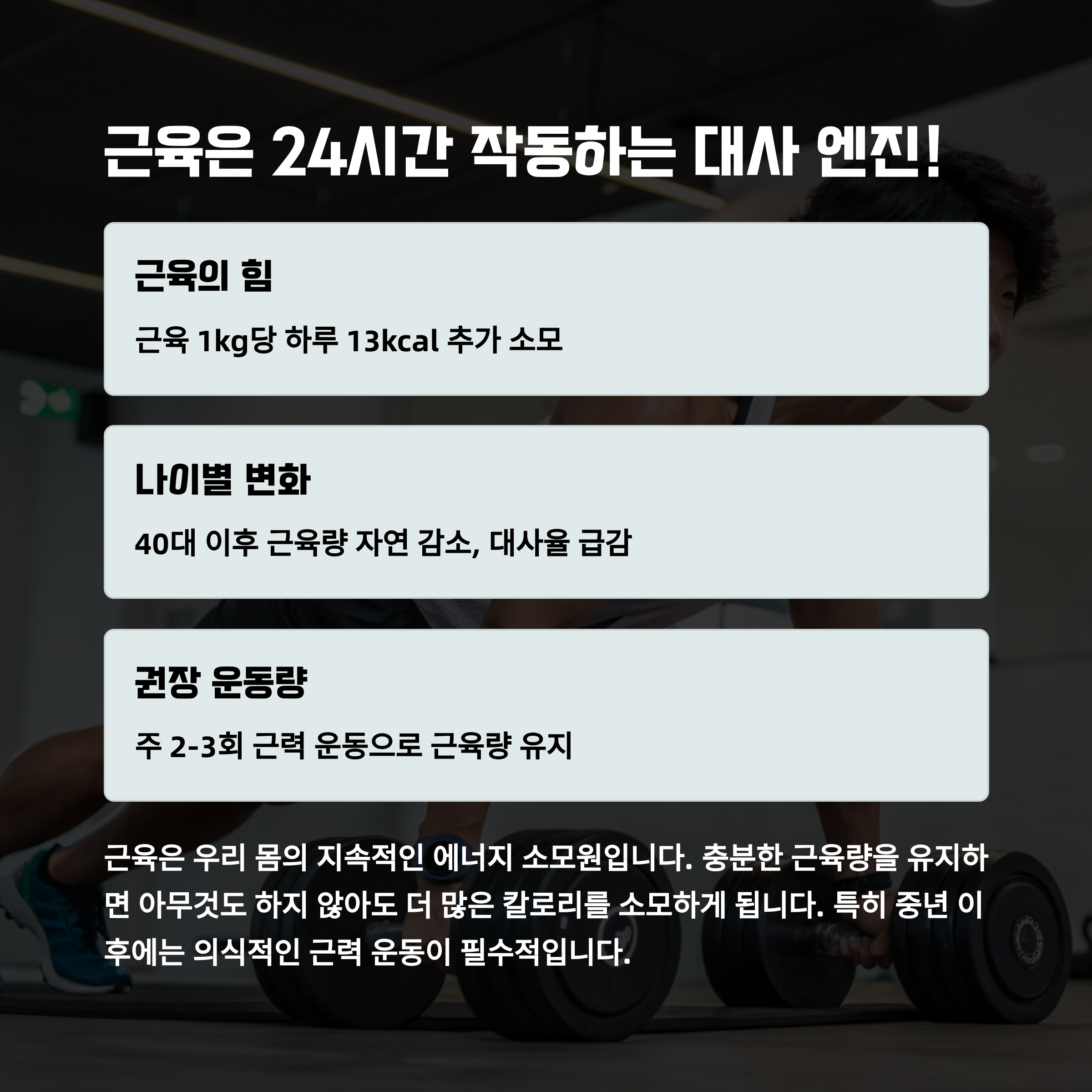

충분한 근육량 유지, 기초 대사량 키우기

근육은 지방보다 훨씬 많은 에너지를 소비합니다.

"근력 운동을 통해 근육량을 유지하거나 늘리면 기초 대사량이 자연스럽게 높아집니다."

주 2~3회는 꾸준히 근육 운동을 포함해보세요.

근육이 곧 대사량입니다.

아침 식사의 힘, 신진대사 시작하기

아침 식사는 몸에 '에너지 사용을 시작하라'는 신호를 보냅니다.

"아침을 거르면 신진대사가 느려지고 지방 저장이 쉬워집니다."

단백질과 복합 탄수화물이 포함된 균형 잡힌 아침 식사를 챙기세요.

활기찬 하루가 시작됩니다.🥑🍳

수분 섭취, 대사 기능 촉진하기

충분한 물 섭취는 대사 과정을 원활하게 돕습니다.

"하루 1.5~2리터의 물을 꾸준히 마시면 신진대사가 활성화됩니다."

특히 아침 공복에 따뜻한 물 한 잔은 대사를 깨우는 데 효과적입니다.

수분이 대사를 돕는 숨은 조력자입니다.💧

고강도 짧은 운동, 대사율 빠르게 끌어올리기

짧은 시간 동안 강도를 높이는 운동(HIIT)은 대사율을 급격히 끌어올립니다.

"운동 후에도 에너지 소모가 지속되는 '애프터번 효과'가 나타납니다."

하루 10분이라도 고강도 인터벌 운동을 시도해보세요.

짧지만 강력한 변화가 시작됩니다.🏃♂️

규칙적인 수면 패턴, 호르몬 균형 맞추기

수면 부족은 대사를 조절하는 호르몬 균형을 무너뜨립니다.

"충분하고 규칙적인 수면은 신진대사를 정상적으로 유지하는 데 필수입니다."

매일 비슷한 시간에 자고 일어나는 습관을 들이세요.

수면이야말로 대사의 숨은 열쇠입니다.🌙

스트레스 관리, 대사 저하를 막는 법

스트레스는 코르티솔 수치를 높여 대사율을 떨어뜨릴 수 있습니다.

"명상, 운동, 깊은 호흡 등으로 스트레스를 효과적으로 관리하세요."

마음이 편안해야 몸도 에너지를 자유롭게 씁니다.

스트레스 관리는 대사 관리의 필수 코스입니다.🌿

'건강' 카테고리의 다른 글

| 피부 건강을 지키는 생활 속 습관 (0) | 2025.04.07 |

|---|---|

| 노화 방지 식품, 젊음을 지키는 비결 (0) | 2025.04.06 |

| 당뇨 초기 증상, 절대 놓치지 말아야 할 신호 (0) | 2025.04.06 |

| 홈트레이닝으로 건강과 체형 둘 다 잡기 (0) | 2025.04.06 |

| 건강한 수분 섭취, 물만 마시면 될까? (0) | 2025.04.06 |