똑같이 운동하고도 뱃살만 그대로라면, 이 원인을 의심해보세요

식단도 조절하고, 운동도 꾸준히 하는데 이상하게 배만 안 빠진다? 아랫배가 여전히 볼록하고, 바지 버튼이 불편하다면 문제는 따로 있을 수 있습니다. 뱃살은 단순한 피하지방이 아니라, 내장지방, 복부 팽만, 자세 문제, 호르몬 영향 등 복합적인 요소가 숨어 있는 부위입니다. 오늘은 운동해도 배가 안 빠지는 이유를 정확히 짚고, 실제로 효과 본 복부 지방 관리 전략까지 자세히 정리해드립니다.

| 뱃살의 종류 | 피하지방(겉살)과 내장지방(속살), 팽만형(가스/소화)으로 나뉘며 원인과 접근법이 다름 |

| 주된 원인 | 내장지방 축적, 호르몬 불균형, 스트레스성 식습관, 복압 저하(자세 문제) 등 복합적 원인 존재 |

뱃살이 잘 안 빠지는 이유는 단순한 ‘운동 부족’이 아닙니다. 특히 내장지방은 운동보다 호르몬, 스트레스, 식습관의 영향을 더 많이 받습니다. 피하지방은 잘 빠지지만 내장지방은 코르티솔 증가, 인슐린 저항성 같은 몸속 시스템의 균형이 무너질 때 쌓이기 쉽죠. 단순 복근 운동으로는 해결되지 않는 이유입니다.

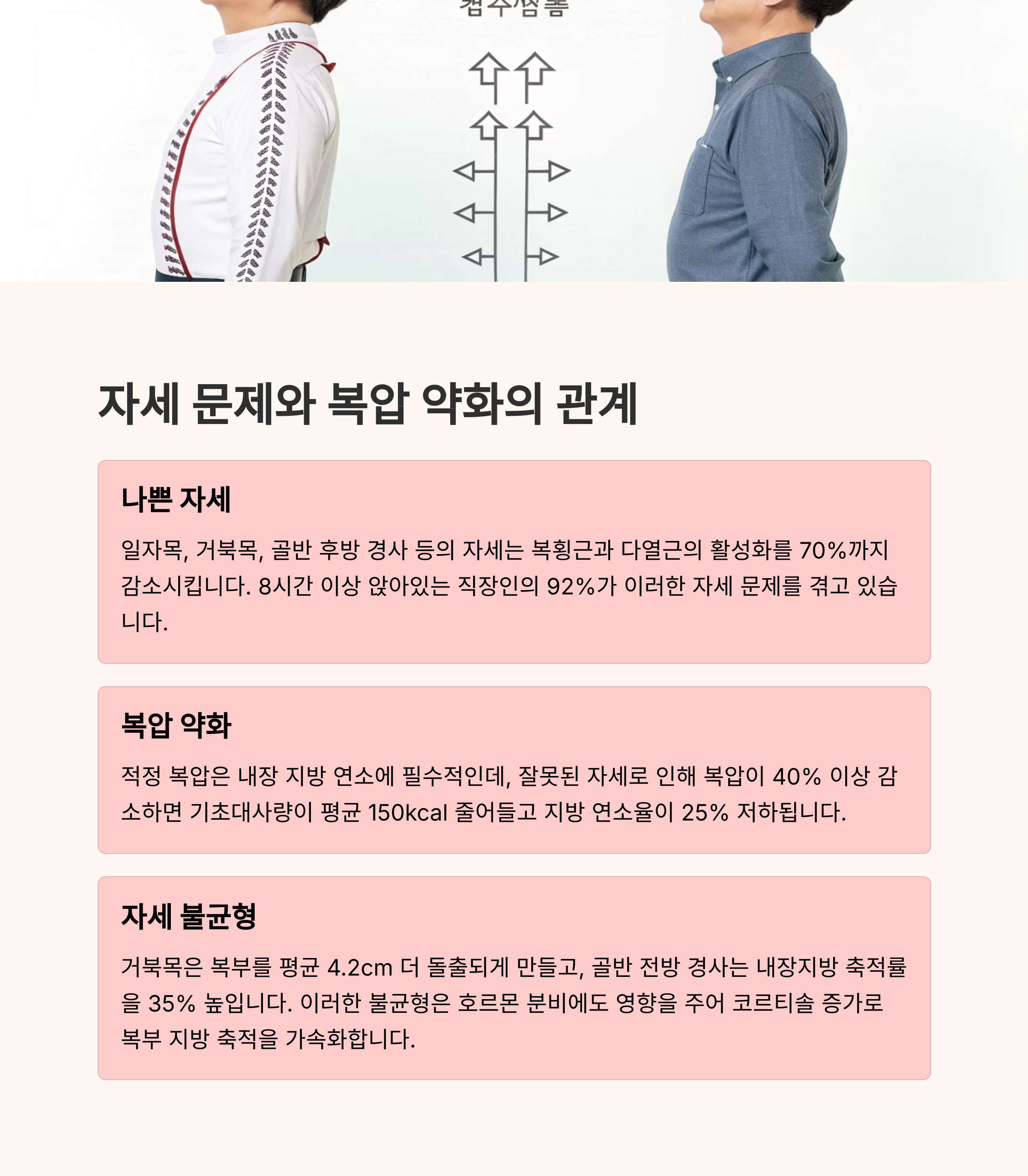

또 하나의 이유는 복압 약화와 자세 불균형입니다. 거북목, 골반 틀어짐, 복부 긴장 부족이 지속되면 복근이 단단하게 잡히지 않고 아랫배가 볼록해지기 쉬워요. 체지방률은 낮은데 배만 나온다면 이 유형일 수 있습니다. 운동만큼이나 자세 교정과 호흡 훈련도 중요해요.

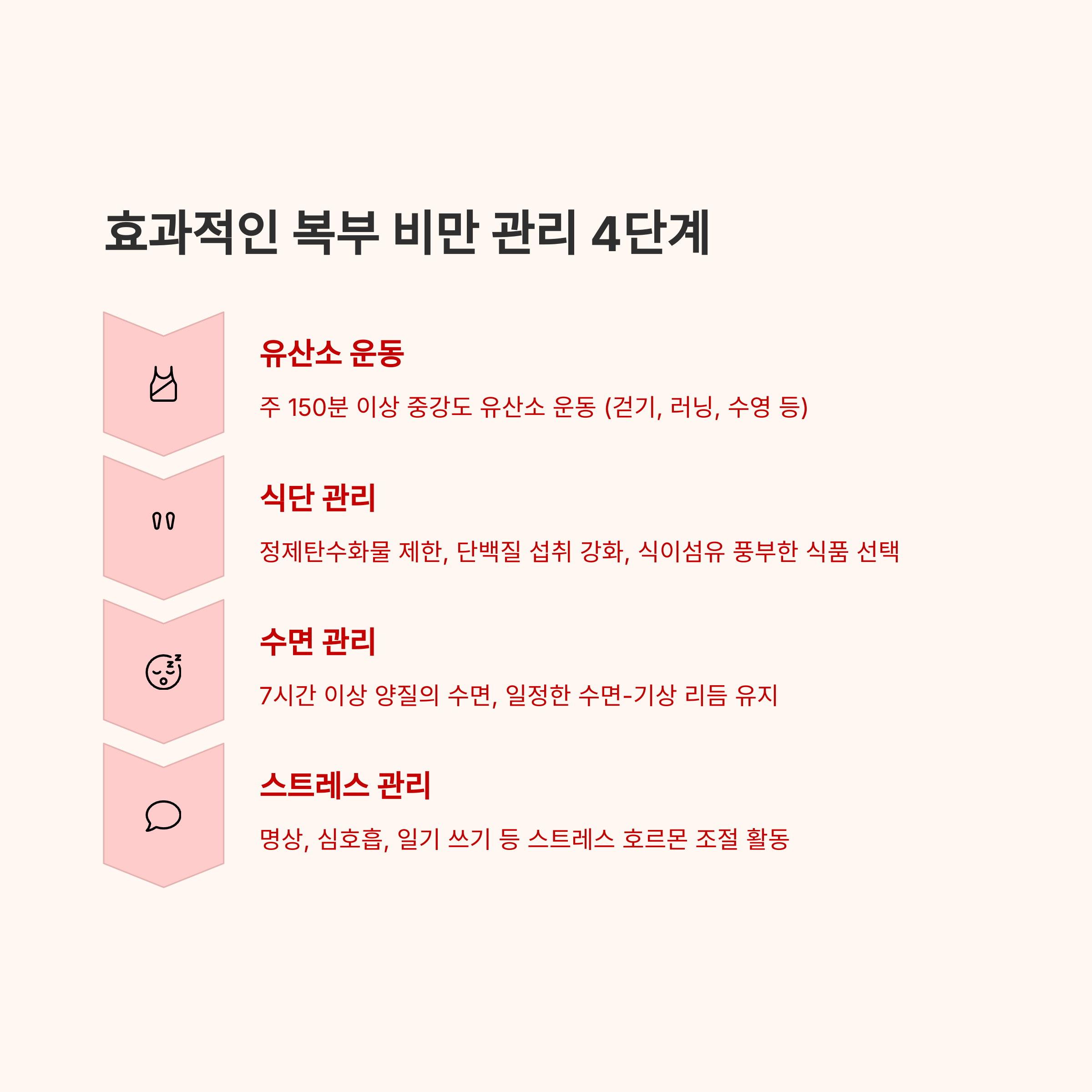

복부 지방을 줄이려면 단순 복근 운동보다 전신 유산소 + 식습관 조절 + 스트레스 관리가 핵심입니다. 식후 걷기, 심호흡 루틴, 탄수화물 저녁 제한, 수면 개선 등이 내장지방 분해에 효과적인 루틴이 될 수 있어요.

| 원인 구분 | 확인법 | 실전 루틴 |

| 내장지방, 자세 문제, 복압 약화, 소화불량 | 체지방률 정상 + 복부만 돌출, 인바디 내장지방 수치 확인 | 유산소 + 심호흡 + 식후 걷기 + 스트레스 루틴 + 수면 개선 |

유산소만 해도 뱃살이 빠질 수 있나요?

유산소는 전체 지방 감량에 효과적이지만, 복부 중심 내장지방은 식단·호르몬 관리 병행이 필수입니다.

배가 불룩한데 살은 많이 없어요. 왜 그럴까요?

자세나 호흡 습관, 복압 약화, 복부 팽만감(가스/소화 문제)이 원인일 수 있습니다. 복근 강화와 자세 교정이 도움됩니다.

식단 없이 운동만 해도 복부지방이 빠질까요?

매우 어렵습니다. 특히 복부는 인슐린 민감도, 염분, 수면까지 영향을 받으므로 식단 조절은 필수입니다.

복부지방은 단순히 운동 부족이 아닌, 몸 전체 시스템의 불균형 신호일 수 있습니다. 지방, 자세, 소화, 호르몬까지 살펴야 진짜로 배가 빠지는 전략이 나옵니다. 당신의 뱃살, 지금부터는 전략적으로 접근해보세요!

여러분은 어떤 복부 루틴을 실천하고 계신가요?

유산소, 복근운동, 식단 루틴, 인바디 수치 변화 등 뱃살과 관련된 경험을 댓글로 공유해주세요! 실전 경험이 진짜 전략이 됩니다.

태그:

복사용 태그:

'건강' 카테고리의 다른 글

| 비타민 D 부족, 단순한 피로가 아닐 수도 (0) | 2025.04.19 |

|---|---|

| 생리 전 살이 찌는 이유, 부종일까 지방일까? (0) | 2025.04.18 |

| 다이어트할 때 먹으면 안 되는 음식 5가지 (0) | 2025.04.17 |

| 하체비만 탈출, 헬스장 없이 가능할까? (0) | 2025.04.17 |

| 1일 1식 vs 1일 2식, 무엇이 더 효과적일까? (0) | 2025.04.16 |